- 移植前に抗菌薬不使用、腸管洗浄不要

- 移植時に内視鏡不使用

- 水素NanoGAS®︎水を用いた腸内細菌叢液

【特許取得】NanoGAS®︎水を用いた腸内細菌叢液(特許番号:7104435) - ドナーおよび提供されるドナー便に対して厳しい検査を実施

- ごく微量の腸内細菌叢液を段階的に濃度勾配をつけて調整した移植菌液を投与

一般に行われている糞便微生物叢移植では、大量の抗生剤投与による患者フローラバランスへの悪影響というデメリットが挙げられます。

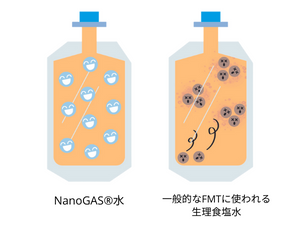

一方、NanoGAS®‐FMTは、ドナーバンクに所属するドナーの管理された便を使用、フレキシブルな濃度調整を実現。やわらかいゴム製のカテーテル注腸を使用し、事前の抗生剤投与や大腸内視鏡使用における事前処置が不要。独自に開発した、「NanoGAS®水」を移植用菌液の事前処理溶媒として使うことにより、定着効果を数段高めることができます。

Watch Video

NanoGAS®水の特徴

マイナスの帯電

超微細バブルのはたらき

ナノバブルはマイナスに帯電しているという性質を持ちます。

そのため、プラスに帯電している有機的な汚れを引き寄せ、吸着します(クーロン力)。泡の大きさが非常に小さいため、菌の定着を阻害するような汚れの下側に入り込み、汚れを浮き上がらせる架橋効果(界面活性効果)が期待できます。

移植菌液中では気泡が菌をゆるやかに包み込み、移植された腸内細菌の持つ鞭毛や繊毛を損なうことなく腸管の粘液層へ菌を誘導していると考えられます。

また、ファンデルワールス力などの分子間力や、腸粘液層のムチンや抗菌ペプチド等へ引き寄せられる効果などが定着を促すと考えられており、メカニズム解明に向けた研究が進んでいます。

菌液の品質維持期間を延長

「NanoGAS®水」は泡が極めて小さい為、浮力が働きません。

その為、長期間泡が消えることなく液体中に存在します。

糞便微生物叢移植では、移植までの間に菌同士の接触を防ぎ、菌液の状態が意図せぬバランスに歪んでしまわないよう、凍結に準ずる程度の保存性能を発揮すると期待されます。

移植用菌液の調整方法の工夫

NanoGAS®‐FMTにおける移植用菌液の特徴は、便の溶解に「NanoGAS®水」を使用しているところです。ナノバブルは産業分野でも広く活用されている技術ですが、「NanoGAS®水」は、通常のナノバブルよりも、気泡の数が圧倒的に多く、長期間安定で輸送が可能であるという特徴を生かして、様々な活用法を生み出すことができます。この「NanoGAS®水」の特性を利用することで、本来ならIgA(免疫グロブリンA)等の自己免疫機能に阻まれて、うまく棲み着く(定着)ことができないとされていた他人(非自己)の腸内細菌を、効果的に定着させられると考えられます。

ドナーの選択

現在国内で治験中の糞便微生物叢移植では、便から精製した菌液を移植することに対する心理的な抵抗感を少しでも和らげるため、多くの場合は二親等以内の親族から健康なドナーを見つける必要があります。一方、アメリカやイギリスでは、便バンクが設立され、健康な第三者の便を利用して糞便微生物叢移植が行われています。

私たちは、多様性のある腸内細菌のバランスが重要であると考え、糞便微生物叢移植には遺伝子学的にも生活環境も違う第三者のドナーを使用する方が効果は高いと考えています。その為、NanoGAS®‐FMTは、血液検査や便検査に加え、生活習慣の管理や150項目以上に及ぶ厳しい問診を定期的にパスし続けているドナーのみを登録しているシンバイオシス社附属の【ドナーバンク(Japanbiome)】より便の提供を受けています。

移植方法の工夫

移植回数と頻度

現在、アメリカで政府から公に糞便微生物叢移植が認められているのは、CDI(クロストリジウム・ディフィシル感染症)のみです。CDIでは基本的に1回のみの移植で治験が行われています。

他にも潰瘍性大腸炎(例:40回)や自閉スペクトラム症(例:8週間・週1回)など疾患によってプロトコルが変えられ、治験が行われています。

NanoGAS®‐FMTでは、疾患によって大きく移植回数が変わることはなく、年齢と罹患年数が結果に深く関わっていると考え、3~6回の移植をベースに、追加の移植が必要かどうかを主治医と患者さんに決めていただいています。

便の保管方法

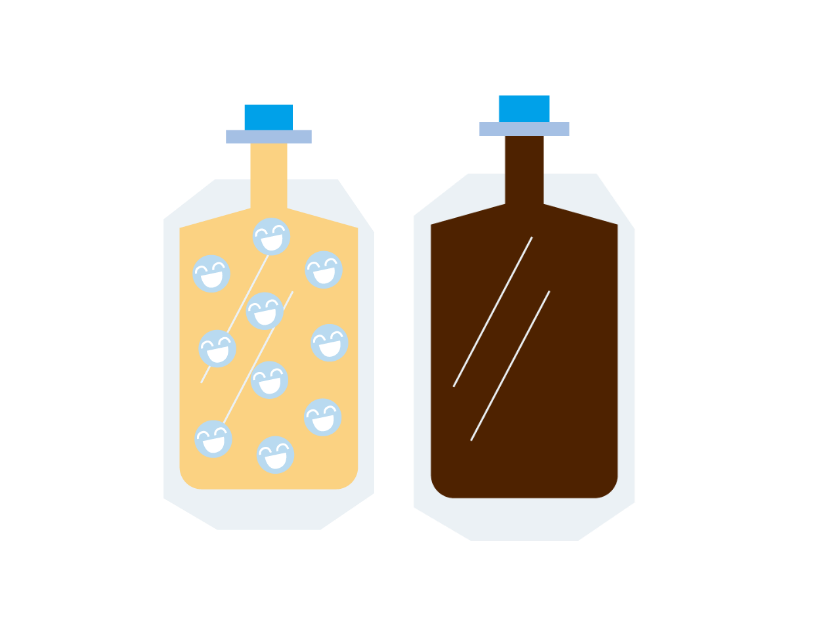

国内における治験では、事前に検査を行ったドナーの新鮮便を採取当日に使用するケースが多くみられます。NanoGAS®‐FMTでは、検査がされておらず、安全性が担保されていない新鮮便は使いません。しかも新鮮便を使う方法は、多くの方へ移植を届けられないという懸念がありました。

ドナーの健康状態及び糞便の安全性が充分に確認できて初めて、凍結した保存便を使用することにしています。安全性を第一優先し、凍結した保存便を使用しています。なお、添加剤による人体や菌への影響が定かではないことから、浣腸液としても使われる凍結保護剤(グリセロール)の添加はしておりません。

菌液の濃度

海外の論文に出てくる菌液の濃度は、1:5が一般的ですが、この濃度は濃すぎる可能性があります。

NanoGAS®‐FMTでは、ナノバブル技術の免疫系へ穏やかに働きかける目的や、ナノバブル技術の利用などにより、1:10〜1:45くらいに調整した菌液を用いています。

投与方法

従来の方法では、経口カプセルや大腸内視鏡などが主流です。しかし、経口カプセルは粒が大きい上に、胃酸での損失を防ぐために胃酸抑制剤を使用します。さらに、大腸内視鏡では食事制限や下剤を免れない等、どちらも肉体的、精神的な苦痛を伴います。

NanoGAS®‐FMTは、柔らかいゴムのカテーテルによる移植で、菌を十分腸管に届けることができ、患者様の肉体的・精神的な苦痛はほとんどありません。

事前処置の有無

他の多くの治験や臨床応用では胃酸抑制剤や腸管洗浄剤の使用、移植前の食事制限などを伴います。抗生物質を一定期間服用して、あえて腸内フローラの多様性を一旦損なわせてから移植をするという方法が主流です。

NanoGAS®‐FMTでは、こういった事前処置は一切ありません。